TEL. 046-253-1410

営業時間 9:00 ~ 19:00 木曜定休

調節(ピント合わせの機能)・老視について

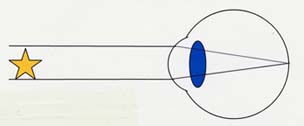

正視(Emmetropia)

「平行光線が無調節状態の眼に入り、眼の屈折系で光の屈折が起こって、

網膜上に焦点を結ぶもの」

所敬・金井淳 『現代の眼科学』(金原出版)より

眼のしくみは、よくカメラに例えられますよね。

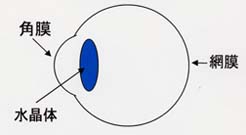

カメラのレンズに相当するものが「角膜」や「水晶体」です。これを「眼の屈折系」といいます。

そして、カメラのフィルムに相当するものが「網膜」です。

「平行光線」というのは「無限遠方」、すなわち、とても離れたところから、眼に入る光のことです。

「調節」というのは、「眼のピント合わせの機能」のことです。これについては後述します。

つまり

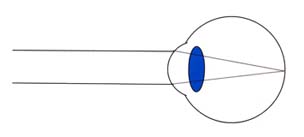

「眼がピント合わせをせずにリラックスしているときに、

遠くからきた眼に入ってきた光が、

角膜や水晶体を通ることで屈折し、

網膜上に正しく像を結ぶ状態」

ということです。言葉ではわかりにくいですが、下図のような感じですね。

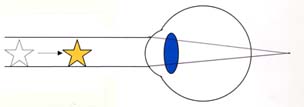

簡単な眼球の模式図

正視眼のイメージ

「正視」というのが、「近視」「遠視」「乱視」といった「屈折異常」のない状態です。

「正視」および、「屈折異常」を定義する際の条件として、「無調節状態」というものがあります。

まず、この「調節」という機能について、お話しすることにいたします。

「視機能」というものを考える際に、非常に重要な意味をもちます。

調節(Accommodation)

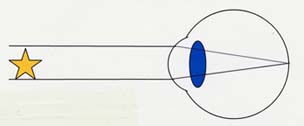

正視の人が遠くの物体を見ているとき、その物体は網膜上でピントが合っています。つまり、通常ならはっきり鮮明に見えているということです。

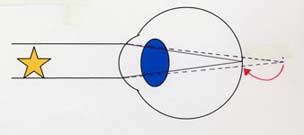

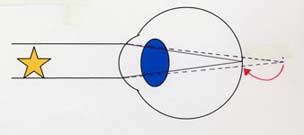

その物体が近づいてくると、物体は近づいた分、網膜より後ろでピントが合うことになります。

その結果、物体はぼやけて見えてしまいます。

ぼやけて見えている物体をはっきり見るためには、ピントを網膜上に合わせなければなりません。

その役目を担うのが「水晶体」です。

眼の中にある「毛様体筋」という小さな筋肉の作用で、水晶体はその膨らみを増し、

結果として水晶体の屈折力が増加します。

これにより、網膜より後ろに合っていたピントを、網膜上まで引っ張ることができるのです。

カメラのオートフォーカス機能のように、私たちはふだん無意識のうちに、

見たいものにピントを合わせています。

しかし、カメラに「ピントの合う限界の距離」があるように、

私たちの眼も、どこまで物体が近づいてもピントを合わせることができるわけではありません。

どれだけピントを合わせることができるか、その力のことを「調節力」と呼んでいます。

度数と同じ「D (ディオプター)」という単位で表します。

調節力は歳を取るにつれて徐々に低下していきます。

調節力が低下し近いところが見えにくくなってきた状態が、

いわゆる「老視(Presbyopia)」です。

調節力が減退してくると、ピントを合わせるのが困難になってきます。

調節力が十分にある若い世代であっても、調節をうまく働かせることができず、

手元が見にくくなってしまったり、逆に手元を長時間見続けていたために、

遠くを見たときにピントを緩めることができず、遠くの見にくい状態になってしまうこともあります。

前述のように、調節をするためには筋肉を働かせなければいけません。

近いところをずっと見ているということは、その間ずっと筋肉を働かせていることになります。

10Kgの米をずっと担いでいる状態を想像してください。

筋力のある人でも、長時間経てば疲れてきますし、

筋力が弱い人ほど、早くにバテてしまいます。

調節も同様です。

たとえば、パソコン作業というのは、通常は眼前数十cmの距離にあるモニターを

長時間凝視する必要があります。

この間は、常に調節機能を働かせていることになり、多かれ少なかれ眼に負担がかかります。

いかに、調節力に負担をかけずにパソコン作業を行うか、

ということに着目したのが「パソコンメガネ研究会」なのです。

なお、私たちの眼は、基本的に、両眼をあけている状態では、

右眼・左眼それぞれ別々に調節をすることはできません。

また、なるべく調節が少なくなるような選択をします。

たとえば、右眼は5段階の調節、左眼は10段階の調節をすれば、

物がはっきり見えるとしましょう。

左右別々に調節することはできませんから、

右眼に合わせて5段階の調節をするのなら、

左眼も5段階の調節になります。

逆に左眼にあわせて10段階の調節をすれば、

右眼も10段階の調節をします。

ところが、調節がなるべく少なくなるようにしたいので、

この場合は右眼にあわせて、左右ともに5段階の調節をすることになります。

その結果、右眼でははっきり見えても、左眼はぼやけてしまいますので、

何となく見え方のバランスが悪く、疲れの原因ともなるのです。

メガネの度数を測定する際には、可能な限り調節が働かないような環境をつくることが重要です。

検査距離は遠いほど調節が働きにくくなるわけですが、

10mも20mも離れていては大変ですよね。

日本では5m、アメリカでは20フィート(約6m)が標準です。

また、両眼を開けた状態で度数を測定する方法も有効です。

近視の説明

遠視の説明

乱視の説明

斜視と斜位の説明

視力・度数・処方箋の見かた